Ausmisten fürs Klima: Warum alte Kleidung mehr Wert hat, als man denkt

Die Jahreszeiten wechseln und damit oft auch unser Kleiderschrank. Warme Pullover und Jacken rücken wieder nach vorne, Sommerkleider verschwinden in die hintere Ecke. Ein guter Moment für eine ehrliche Frage: Was davon trage ich wirklich? Ein Blick in den Schrank zeigt oft: Viele Teile bleiben Jahr für Jahr unberührt.

Statt die aussortierten Teile wieder zurück ins System „Schrank-Chaos“ zu hängen, wäre das vielleicht die Gelegenheit, endlich Platz zu schaffen. Nicht nur für den Kopf, sondern auch für unser Klima.

Kleidung weitergeben statt wegwerfen

Denn Kleidung, die wir nicht mehr tragen, hat trotzdem einen Wert. Wer sie spendet, verkauft oder tauscht, verlängert ihren Lebenszyklus und hilft aktiv mit, Ressourcen zu schonen.

Gerade heute, am 25. August, dem Welttag der gebrauchten Kleidung, lohnt es sich, daran zu denken: Second Hand ist gelebter Klimaschutz.

Fast Fashion: Schnell gekauft, schnell entsorgt

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Textilbranche rasant verändert. Mode ist günstiger, schneller und kurzlebiger geworden. Ein Trend, der unter dem Begriff „Fast Fashion“ bekannt ist. Beinahe täglich neue Kollektionen, günstige Preise und ständig wechselnde Trends führen dazu, dass immer mehr Kleidung produziert und ebenso schnell wieder entsorgt wird.

Studien* zufolge verbrauchte eine Person in Österreich im Jahr 2013 rund 60 Kleidungsstücke. Das klingt erst mal nicht dramatisch, summiert sich aber auf: Denn bereits in dem Jahr lag der Gesamtverbrauch an Textilien, also Kleidung, Schuhe, Taschen und Haushaltstextilien, bei etwa 160.000 Tonnen, oder anders gesagt bei 19 Kilogramm pro Person. 2018 fielen in Österreich schon fast 180.000 Tonnen Primärtextilabfall an. Gemeint ist damit nur jener Müll, der im ersten Schritt anfällt, bevor er sortiert, wiederverwertet oder verbrannt wird.

Im Jahr 2018 fielen in Niederösterreich rund 43.130 Tonnen Textilien als Abfall an. Davon waren 18 Prozent reine Textilabfälle, der Rest, also 82 Prozent, steckte in gemischten Abfällen, die auch Textilien enthalten.

*Die Zahlen stammen aus einer Studie des Umweltbundesamts im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz “Aufkommen und Behandlung von Textilabfällen in Österreich; Materialien zum Bundes-Abfallwirtschaftsplan“ aus dem Jahr 2022

Ein Kleidungsstück, tausende Liter Wasser

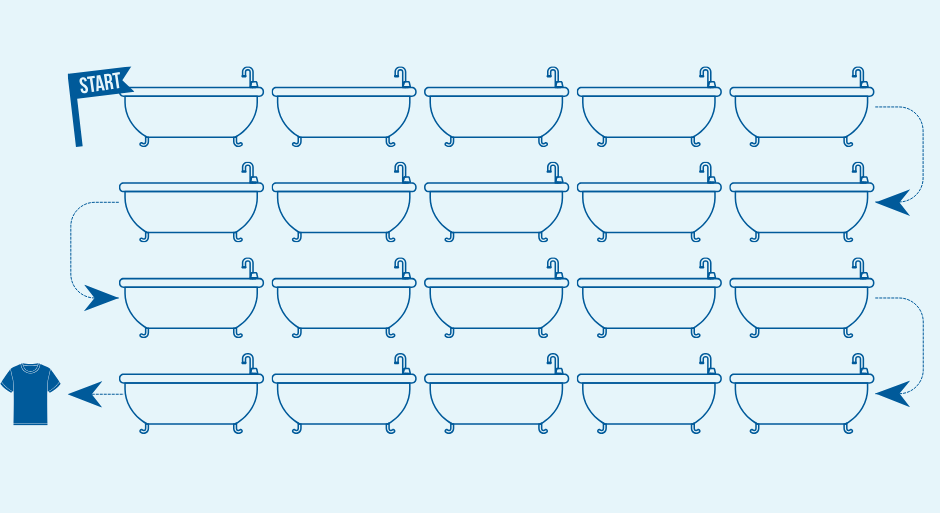

Die Herstellung von Textilien verbraucht enorme Mengen an Ressourcen. Für ein einziges Baumwoll-T-Shirt werden etwa 2.700 Liter Wasser benötigt. Das ist so viel, wie eine Person in rund zweieinhalb Jahren trinkt oder rund 20 große vollgefüllte Badewannen*. Der Textilsektor war 2020 die drittgrößte Quelle für Wasserverschmutzung und Flächenverbrauch in der EU. Die globale Textilproduktion verschlingt Böden, Rohstoffe und belastet mit giftigen Farbstoffen unsere Gewässer.

*Gerechnet wurde mit einem Fassungsvermögen von 136 Litern pro Badewanne.

Und auch nach dem Kauf geht die Umweltbelastung weiter: Besonders synthetische Stoffe wie Polyester setzen bei jedem Waschgang Millionen Mikroplastikfasern frei. Diese landen in Flüssen, Meeren und letztlich in unserer Nahrungskette.

Wenig wird wirklich recycelt

Alttextilien, die nicht mehr tragbar sind, werden zwar stofflich verwertet, doch das Recycling ist bislang mit vielen Herausforderungen verbunden. Derzeit werden in Österreich nur 17 Prozent der Textilabfälle wiederverwendet und recycelt. Der überwiegende Teil wird verbrannt. Immer öfter landet ungewollte Kleidung zudem direkt im Abfall, anstatt gespendet oder weitergegeben zu werden (UBA-Studie: 2022). Dabei gäbe es in Österreich schon mehrere Wege Textilien im Kreislauf zu halten: Kleidertausch, Flohmärkte, Second-Hand-Plattformen wie Willhaben oder So gut wie NEU.

Die EU will gegensteuern

Die Europäische Union hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Textilabfälle sollen reduziert, Recycling gefördert und die Lebensdauer von Kleidung verlängert werden. Bis 2050 soll eine ressourcenschonende und klimaneutrale Kreislaufwirtschaft überall Realität sein. Das klingt weit weg, beginnt aber im Kleinen. Im Alltag. In unseren Kleiderschränken.

Jeder Flohmarktbesuch, jede Kleiderspende und jedes „Nein“ zu einem weiteren Billig-Shirt ist ein Schritt in Richtung Ressourcenschonung. Es geht nicht darum, keine Kleidung mehr zu kaufen, sondern bewusster. Langlebiger. Und klimafreundlicher.

Second Hand: Die erste Wahl fürs Klima

Wer ausmistet, schafft nicht nur Ordnung, sondern schont Wasser, Böden und das Klima. Also: Vielleicht ist der nächste Kleiderschrank-Check ja mehr als nur ein Ausmisten. Vielleicht ist er ein Statement für eine nachhaltigere Zukunft.